|

| Leica Ⅲ Leica Summar 5cm f2 NEOPAN 100 ACROS EPSON GT-F740 |

2018年5月30日

2018年5月28日

ターンテーブルの回転数チェック

|

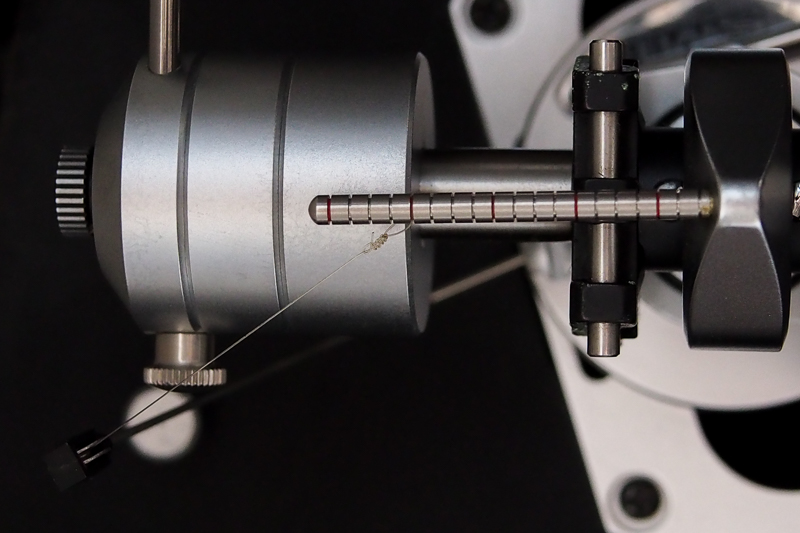

| MICRO MST-105 オーバーハング付ストロボスコープ |

マイクロのMST-105ストロボスコープである。

ターンテーブルは33 1/3回転や45回転で回転しているが、フォノモーターやベルトの劣化で回転がズレていることがあるので、

それをストロボスコープを使ってチェックする。

|

| MICRO AP-M2のスピンドルにはめる |

ターンテーブルの側面がストロボスコープになっている機種もあるが、

MICRO AP-M2はターンテーブルにプリントされていないので、このプレートを使うことになる。

|

| ELPA PM-LSW1 LEDスイッチ付ライト ホワイト |

けれど、ストロボスコープだけではチェックができなく、光を当てないといけないのだが、その光源が問題である。

昔の蛍光灯のように電源周波数で点滅していればいいのだが、今はインバーター式が一般的なので点滅しない。

少し調べてみると交流式のLEDライトが使えそうなので、「ELPA PM-LSW1 LEDスイッチ付ライト(ホワイト)」で試してみた。

このライトは廊下などのコンセントに差し込む常夜灯で、センサー点灯タイプもあるが、

ストロボスコープ用としてはスイッチタイプが使いやすい。

ところでLED電球は整流器や平滑回路が入っていて直流で使われるのだが、

それだと点滅しないのでストロボスコープ用には向かない。

高価なLED電球よりも、このように回路が省略された常夜灯のような安価なLED電球が適しているのだろう。

|

| MICRO MST-105 |

このストロボスコープには外周から、

60Hz・33回転用、50Hz・33回転用、60Hz・45回転用、50Hz・45回転用がプリントされている。

中央はオーバーハングゲージで10mmから20mmまで測定できる。

ストロボスコープの縞目の数は、33 1/3回転では60Hzで210本、50Hzで180本である。

これに、60Hzで点滅する光を当てると一番外側の縞目は1/60秒に一目盛りだけ動くので、見た目は停止していることになる。

回転が速いと縞目が一目盛り以上動くので縞目が右に流れて見え、

逆に回転が遅いと縞目が一目盛りに満たない動きなので縞目が左に流れて見える。

|

| 60ヘルツ・33回転で静止 |

ターンテーブルを回転させてライトを当てる。

このライトは0.2wと明るくないが、近づけて使えば昼間でも普通に確認できる。

一番外側が60Hz、33回転であるが、ごく僅かな流れなので回転数は大丈夫なようである。

|

| MICRO MST-105 説明書 |

説明書に書かれているように、0.2%以内の回転数の偏差なら33rpm/50Hzで10秒間に2縞目の流れで、

JIS規格では4.2%の10秒間に42縞目の流れまでが許容範囲とされているようだが、この値は大きすぎると思う。

回転数を微調整できるようになっているプレーヤーが多いが、微調整のないMICRO AP-M2では、

チェックをしてもベルトを交換するぐらいしかできないので、あまり意味がないが状態の確認はしておきたかった。

今まで大きく回転数が狂うことはなかったので、精度がいいターンテーブルなのだろう。

当初から使っているMICRO純正のターンテーブル ベルトのままなので、精度が心配だったが暫くはこのまま使えそうである。

2018年5月26日

レンズフード ITDOO

|

| レンズフード ITDOO |

ITDOOはシンプルなラッパ型の美しいデザインのフードで、ズミクロン50mm F2、ズマロン35mm F2.8の兼用である。

IROOAも使うことができるが1954年の沈胴ズミクロンM 50mm F2には1956年製のITDOOのほうがバランスがいい。

IROOAは2重爪なので取り付け部のシルバー部分が長くバランスが良くない。

このITDOOは黒いフード部分がアルミにブラックペイントだが、最初期のものはプラスチックだったようだ。

|

| Summicron 50mm F2 + E39 UVa 13131 & ITDOO |

レンズ鏡胴先端にある溝にフードの爪がはまって固定されのだが、

ライカのフィルターE39 UVa 13131を付けていても問題なく取り付けられる。

フィルターはフード内側のレンズ先端を抑えるストッパーを通り越して、

ベルベットが貼られている箇所まで入るようになっている。

|

| Summicron 50mm F2 + ITDOO |

取り付けは両サイドのツマミを押し、4つの爪を引っ込めた状態でレンズ先端の溝にはめて固定するだけだ。

爪の力で、しっかりとレンズに固定されるので外れる心配はない。

|

| Leica CL + Summicron 50mm F2 + ITDOO逆付け |

フードを逆さまにして収納できるが、押し込むだけでフードの爪で支えらていないので、

傷がつかないことと、フードが外れにくいように内側にベルベットが貼られている。

ただ、ベルベットの経年劣化によってかぶせ難いものもあるようだが、

この個体は押し込むだけでベルベットで抑えられてしっかりと固定されている。

このように逆さまにして収納する時もフィルターE39 UVa 13131を付けたままで問題ない。

|

| Leica CL + Summicron 50mm F2 + ITDOO |

Leica CLで使ってもフードによるケラレは50mmフレームの右下の僅かなので、気にならない。

レンズフードを付けないズミクロン50mm F2も好きだが、ITDOOを付けた姿もいい。

2018年5月24日

2018年5月22日

SME 3010Rの再調整

カートリッジをオルトフォンのSPUからV15 Type Ⅴ-MRに変えたのはいいが、なんとなくヘッドシェルが傾いているように見える。

カートリッジの角度調整をオルトフォンSPUのままにしていたからだろう。

カートリッジの角度だけ調整すけばいいと思うが、もう一度トーンアームの調整を確認してみた。

|

| 水準器で水平チェック |

まず、ターンテーブルの水平を4箇所で確認したが、ほぼ水準器の中心で止まっているので問題ない。

|

| トーンアームのゼロバランスを調整 |

SME 3010Rは支点と重心の位置関係からか、ゼロバランスが取りにくい。

いくら調整してもやじろべえのように安定せず、シーソー状態になるので程々の調整である。

最終的に針圧をかけるので、ある程度のバランスでいいという仕様なのだろうか。

|

| 針圧設定 |

針圧調整用ウエイトをスライドして、針圧を1gに設定する。

|

| 100円ショップのミラー |

カートリッジの角度調整はヘッドシェルの上に水準器を置く方法もあるが、

SME 3010Rの取り扱い説明書ではミラーを使う方法で説明されている。

以前使っていたミラーは紛失したので適当なサイズのものを探していたが、ダイソーでこのミラーを見つけた。

アルミカバーのついた薄型で、大きさもカートリッジチェックに丁度いい。

|

| 角度調整前 |

鏡の上に置いてみると傾いているのが良く分かる。

左側に傾いているのでヘッドシェルを右に回して水平になるように調整する。

|

| アーム下部の固定ネジ |

SME3010Rではアーム下部の固定ネジを緩めてから調整する。

片手でトーンアームを持って、もう一方の手でシェルのアームに近い部分を回して角度を調整する。

|

| 角度調整後 |

V15 Type Ⅴ-MRはスタビライザーが付いていて針が見えにくいので、スタイラスガードを下ろしたまま調整している。

調整前より良くなったようだ。

|

| 内周でもオーバーハング調整 |

ついでにアラインメントプロトラクターを使ってオーバーハングを確認しておく。

SMEのヘッドシェルはオーバーハングの調整ができないのでトーンアームベースをスライドさせて行うようになっている。

プロトラクターの内周の調整位置はスピンドル中心から66mmである。

針先を乗せる小さなポイントがあるので内側のポイントに針先を乗せ、横のラインがヘッドシェルの側面と平行になるようにする。

|

| 外周でのオーバーハング調整 |

プロトラクターの外周の調整位置はスピンドル中心から121mmである。

外側のポイントに針先を乗せ、同じように横のラインがヘッドシェルの側面と平行になるようにする。

|

| インサイド フォース キャンセラーのセット |

最後にインサイド フォース キャンセラーを1gにして、ヘッドシェルがレコード盤の最外周の位置で、

吊り糸がトーンアームと90度になるように錘の位置を調整する。

|

| 再調整済みのSME 3010R |

オーバーハングとターンテーブル、トーンアーム、カートリッジの水平が取れていれば、

ゼロバランスやラテラルバランスなどの調整が程々でも音質差がないように思う。

いや、音質差がわかるほどの耳ではないのかもしれない。

ゼロバランスは最終的に針圧に吸収され、ラテラルバランスはアームの流れにくいナイフエッジに吸収されるのだろうか。

|

| The Broadway Bit |

マーティ ペイチの「ザ・ブロードウェイ・ビット」を聴いてみる。

これは通称踊り子と言われているアルバムで、奥の踊り子がジャズ雑誌「Down Beat」を読んでいるのが洒落ている。

ブロードウェイミュージカルの各品集だが、アート ペッパーが参加しているのも魅力的である。

こういうアルバムは、やはりアナログレコードでないと・・・

2018年5月20日

x282 * 薔薇の香り

ラベル:

@Olympus Pen

,

@Pen E-P5

,

#Nikkor Auto

,

#NIKKOR S.C Auto 50mm F1.4

,

カラーフォト

,

風景・花

2018年5月18日

NIKKOR S.C Auto 50mm F1.4とNDフィルター

|

| NIKKOR S.C Auto 50mm F1.4 + Pixco Nikon F- m4/3マウントアダプター |

花を撮る時は、チルトEVFやチルト背面モニターがあると便利なのでPEN E-P5を使うことが多い。

組み合わせるレンズは、NIKKOR S.C Auto 50mm F1.4で開放絞りのソフトな描写がいいのだが、

日差しも強くなってくると開放絞りのF1.4では露出オーバーになってしまう。

|

| Kenko ND8フィルター |

電子シャッターでの高速SSが使えるのならいいが、PEN E-P5は最高が1/8000秒のメカニカルシャッターだけである。

拡張のISO100と組み合わせても強い陽射しの下では厳しいものがあるので、

このレンズで撮る時はNDフィルターを使うことが多い。

NDフィルターは一眼レフだとファインダーが暗くなるが、ミラーレスだと違和感なく使える。

この時は光量を8分の1に減少するND8を使っているが、

普通の晴天の明るさなら光量を4分の1に減少してくれるND4が使いやすいだろう。

|

| F5.6 PEN E-P5 + NIKKOR S.C Auto 50mm F1.4 + ND8 |

|

| F1.4 PEN E-P5 + NIKKOR S.C Auto 50mm F1.4 + ND8 |

このシーンはハイライトが少ないが、ハイライト部分にはソフトレンズのような滲みが現れる。

そのために、F1.4の絞りが使えるまで光量を落としてくれるNDフィルターが欠かせない。

2018年5月16日

V15 Type Ⅴ-MRのセッティング

|

| V15 Type Ⅴ-MRとヘッドシェルSME S2-R |

V15 Type Ⅴ-MRはSMEのヘッドシェルに取り付けている。

3000シリーズのトーンアームのヘッドシェルといえば、このS2-Rを思い浮かべるほど知られている。

アルミプレス加工で重さは8gである。

|

| インストラクション マニュアル(新規タブで開いて拡大) |

インストラクション マニュアルには

- リード線の接続

- ヘッドシェルへの取付け

- カートリッジレベル

- ダブルポイント アラインメント

- 針圧設定

- クリーニング

- ダブルポイント アラインメントの解説

など、V15 Type Ⅴ-MRの使い方などが説明されている。

|

| ダブルポイント アラインメント調整(内周) |

ダブルポイントアラインメントは、ターンテーブルの内周と外周の2カ所でカートリッジを調整する。

最初に内周でのカートリッジの位置決めをする。

ゲージの中央の穴をターンテーブルの軸に差し込み、

スタイラスを取り外したカートリッジを置きピタリとゲージにはまるように調整し、ウエッジでターンテーブルを固定する。

|

| ダブルポイント アラインメント調整(外周) |

次に、外周でのカートリッジの調整をする。

ゲージの端の長い穴をターンテーブルの軸に差し込み、カートリッジを置き、

ターンテーブルの軸が長い穴の中央に来るように調整する。

|

| トーンアームの修正 |

トーンアームをオルトフォンSPUからV15 Type Ⅴ-MR用に調整しなおす。

SPUはメインウエイトを2個使っていたがV15 Type Ⅴ-MRは軽量なので1個だけにする。

今回は針圧を1g、インナーフォースキャンセラーも1gに調整した。

|

| CHET |

チェットベイカーの写真といえば「The Blues」に使われた「Helima and Chet Baker」が思い出されるが、

このジャケット写真も同じような雰囲気なのがいい。

|

| アルバム CHETをトレースする |

今回はダイナミックス スタビライザーを使わずに聴いた。

1曲目の「Alone Together」が流れると、艶やかなチェットベーカーのトランペットに続き、

ペッパー アダムスの深みのあるバリトンサックスが聴こえてくる。

程よく広がる音場と定位の良さはアナログならではで、CDでは味わえないかもしれない。

2018年5月15日

SHURE V15 Type Ⅴ-MR Cartridge

|

| SHURE V15 Type Ⅴ-MR |

- 型名:V15 Type Ⅴ-MR

- 発電方式:MM型

- 出力電圧:3.2mV(1kHz、5cm/sec)

- チャンネルセパレーション:25dB以上(1kHz)

- チャンネルバランス:1.5dB以内

- 直流抵抗:815Ω

- 適正負荷:47kΩ(並列容量 250pF)

- 針圧:0.75〜1.25g、1.25~1.75g(ダイナミックスタビライザー使用時)

- 針先形状: 0.15×3milマイクロリッジ

- 重量:6.6g

- 販売期間:1983年〜1997年

- 価格:50,000円(購入時)

- 交換針:VN5MR(22,000円)

V15 Type Ⅴ-MRはV15 Type Vにマイクロリッジチップを装着したモデルである。

高剛性、低質量のMICROWELL/Beのカンチレバーや、

静電気やレコードのソリによる針圧変動を防ぐダイナミックスタビライザーも装備している。

|

| パッケージ、説明書 |

- 化粧箱

- インストラクション マニュアル

- 製品ガイド

- プラスチックケース

- パッケージ取り扱い説明書

インストラクション マニュアルには、ヘッドシェルへのカートリッジの取り付け方法や、

ダブルポイントアライメントの方法が書かれている。

|

| プラスチックケース、付属品 |

プラスチックケースの底は、カートリッジとスタイラス収納を兼ねたダブルポイントアライメント ゲージになっている。(中央)

それを取り外すとメンテナンスパーツが現れる。(左)

- ダブルポイントアライメント ゲージ

ターンテーブルの2カ所でカートリッジの取り付け位置を調整するゲージ - 調整用スタイラス

カートリッジの位置を調整するためのプラスチック製のスタイラス - ドライバー

カートリッジ取り付け、調整用ドライバー - ウエッジ

ダブルポイントアライメントの時にターンテーブルを固定する留め具 - ブラシ

スタイラスのクリーニング用ブラシ - ネジ、スペーサーなど

カートリッジはカメラに例えるとレンズのようなもので、レンズで写真の趣が変わるようにカートリッジで音の表情が変わる。

それほど重要なアイテムである。

そして、カメラのボディに当たるのはターンテーブルとフォノイコライザーである。2018年5月14日

フォノグラフ カートリッジ

|

| カートリッジキーパーに入ったヘッドシェルとカートリッジ |

5月1日にShureはレコード用のフォノカートリッジ製品の終了を発表した。

「近年、フォノグラフカートリッジ製品部門では、Shureの厳しい基準を維持することが困難になっており、

2018年夏をもってフォノ製品の生産を終了する」ということである。

これからも、写真フィルムやフォノカートリッジなど、アナログ用品の生産終了が続くのだろうか。

|

| SPU Classic G、V15 Type Ⅴ-MR、DL103LC2、DL102 |

ということで、いま手元に残っている使えそうなカートリッジを再確認してみた。

一番左のカートリッジケースに入っているのははSPU Classic Gである。

これはヘッドシェル一体型のステレオカートリッジである。

SPU Classic G(Ortofon)

発電方式:MC型

針圧:3〜5g

左から2番目はV15 Type Ⅴ-MRで、SMEのユニバーサルヘッドシェルS2-Rに取り付けられている。

V15 Type Ⅴ-MR(SHURE)

発電方式 MM型

針圧:1.5~1.75g(ダイナミックスタビライザー分+0.5g含む)

左から3番目はDL103LC2で、これもSMEのユニバーサルヘッドシェルS2-Rに取り付けられている。

DL103LC2(DENON)

発電方式:MC型

針圧:2.5g±0.3g

左から4番目はDL102で、OrtofonのヘッドシェルLH-2000に取り付けられている。

これはモノラルカートリッジである。

DL102(DENON)

発電方式:MC型(Mono)

針 圧:3g±1g

|

| M44GとME95ED |

左がM44Gである。

M44G(SHURE)

発電方式:MM型

針圧:0.75g~1.5g

右がME95EDである。

ME95ED(SHURE)

発電方式:MM型

針圧:0.75~1.5g

残っていた6種のカートリッジの内、3種がShure製である。

経年劣化もあると思うが、これらのフォノカートリッジを少しでも長く使いたい。

2018年5月12日

SME 3010R トーンアーム

|

| SME 3010R |

- 型名:3010R

- 型式:ユニバーサル型 スタティックバランス・トーンアーム

- 実効長(軸受けの中心から針先まで):237.0mm

- スライドベース中心からターンテーブル中心まで(L):222.0mm

- オーバーハング調整範囲:±12.7mm

- 取付面からの高さ調整範囲(H):最大:79.3mm、最小:60.3mm

- 取付面からターンテーブル上面までの高さ調整範囲(T):最大:41.3mm、最小:27.0mm

- 取付に必要な深さ(D):47.6mm

- メインウェイト調整に必要な間隔(R):82.5mm

- ターンテーブル上面とダストカバー内側との間隔(C):44.5mm

- 2分割メインウェイト(カートリッジの重量/シェルを含む重量):

13g~26g/21~34g(フロントウエイト使用)

1.5g~14g/9.5g~22.g(フロントウェイト分離) - 針圧調整:0〜5g

- アーム材質:ステンレス鋼

トーンアームにはストレートタイプ、S字タイプ。J字タイプがあるが、

SME 3010RはJ字タイプで、バランスのとれた美しいトーンアームである。

|

| カタログ |

1959年発売の幻の銘トーンアーム3012を超えるという目標で開発されたトーンアームで、

3009-R/3010-R/3012-Rの3種類が製品化された。

ショートタイプが3009R、ロングタイプが3012R、3010Rはその間の長さになる。

- メインウェイト部のシャフトに平行移動することにより、正確さを高めた新ラテラルバランス機構を採用。

- パイプアームの材質には高剛性ステンレス鋼を採用。

- 2分割メインウェイトの採用で、あらゆるカートリッジのセッティングが行える。

- 水平バランス調整にはリードスクリュー方式を採用。

- カーボンファイバーを用いたナイフエッジを採用。

|

| SME 3010R + Ortofon SPU Classic G |

トーンアーム3012はオルトフォンのSPUのために開発されたのだが、

その後カートリッジの軽量化に沿ってトーンアームも変化してきた。

その後、原点に帰って自重31gのオルトフォンSPUをカバーするトーンアームとして開発された。

3010Rの性能を最大限引き出すには、適正な調整が欠かせない。

- 水平バランスの調整

- 針圧の調整

- ラテラルバランスの調整

- 高さ調整

- カートリッジの角度調整

- オーバーハング調整

- インサドフォースキャンセラー調整

|

| 針圧調整 |

針圧は5gまで調整でき、ウエイロッドの短い目盛は0,25gで長い目盛は1gなので、

先端の長い目盛で5gの針圧になる。

|

| インサイドフォースキャンセラーレバー |

滑車を使って、糸でウエイトを吊り下げるインサイドフォースキャンセラーも面白い。

インサイドフォースキャンセラーレバーに付けられている目盛は、針圧に対応していて1目盛が0.25である。

糸の先端の輪を針圧にあった目盛の溝にはめる。

|

針先が30cmレコードの最外周の音溝にあるときに、

吊り下げ糸がインサイドフォースキャンセラーレバーに対して90度になるように調整する。

アームのアップダウンはアームリフターレバーで行うが、オートリターン機能などはない。

全てマニュアル操作だ。

|

このSME 3010Rのような機械仕掛けの構造美は、フィルムカメラの仕掛けに通じるものがあって、大いに惹きつけられる。

今は3000シリーズを引き継いでSERIES M2となっているが、やっぱり3000シリーズのほうに精密さを感じる。

登録:

コメント

(

Atom

)