普通に使っているとあまり気にならないが、ローキーな写真では中間部の明るさが違ってくる。

つまり写真の上と下で明るさが微妙に違っているのだ。

そこで、モニターをDell P2016 に入れ替えた。

アスペクト比16:10で、19.5インチのIPS ノングレア、解像度が1440x900である。

サイズと解像度は今までのI-O DATAのモニターと全く同じだ。

アスペクト比16:10のモニターはフィルム比の3:2に近く、写真では使いやすくて好きなのだが、

だんだんと少なくなってきているようだ。

|

| i1Display Pro |

新しいモニターなので、とりあえずX-Riteの「i1Display Pro」を使ってDell P2016のキャリブレーションをしてみる。

「i1Display Pro」を使えばハードウェア キャリブレーションができないモニターでも、

ソフトウェア キャリブレーションをすることができる。

ハードウェア キャリブレーションは、白色調整、階調調整、輝度調整などを、

パソコンからの情報ではなくモニター自身で変換して色表示をする方法である。

それに対してソフトウェア キャリブレーションは、モニターの特性を測定した結果として作成されるICCプロファイルを基に、

パソコンのビデオドライバーなどで変換をしてモニターに表示される色を調整する方法である。

|

| i1Profiler |

「i1Profiler」アプリを起動して、ユーザーモードは詳細にする。

次はワークフローセレクタから「ディスプレイープロファイル作成」を選ぶ。

キャリブレーションするディスプレイでDell P2016を選び、光源を「白色LED」にする。

白色点は「CIEイルミナントD65」で色温度6500Kを、輝度は120cdを選ぶ。

プロファイル設定はデフォルトを使う。

ガンマは2.2。

|

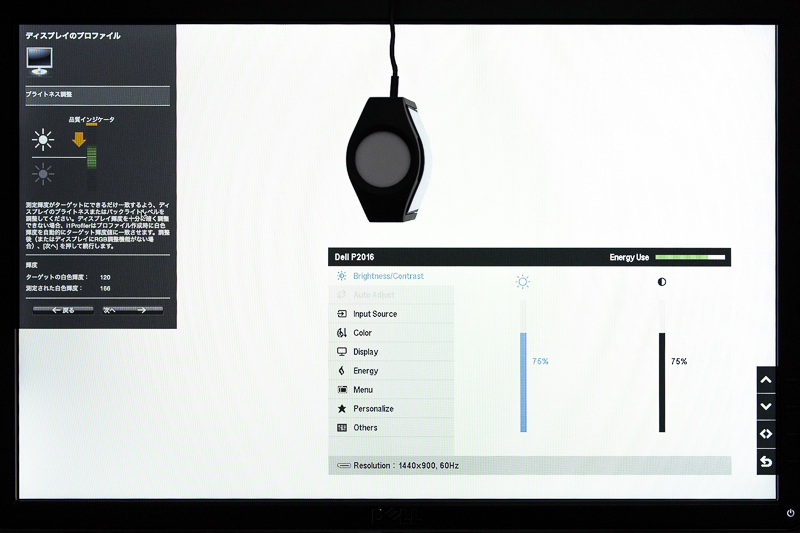

| 「i1Display Pro」をモニターにセット |

ブライトネス、コントラスト、RGBゲインの調整にチェックを付ける。

モニターを工場出荷状態にリセット、「i1Display Pro」をモニターにセットして測定を開始する。

|

| RGBゲインのテェック |

最初にコントラストのチェックが自動で行われる。

次にRGBゲインのテェックが行われ、左上に結果と調整パネルが表示される。

ここではRゲインの値に黄色の上矢印が出ているので、Rゲインを上げろということだ。

|

| RGBゲインの調整 |

右下のモニターの設定メニューではRGBゲイン全てが初期値の100になっているので、

Rゲインを上げる代わりにGゲインを95、Bゲインを97に下げて白色調整をする。

これでRGBゲイン全てに緑色のチェックマークが付いて適正になった。

|

| 輝度のチェック |

次は輝度のチェックが行われ、結果と調整パネルが表示される。

ここでは、輝度を下げろという指示の黄色の下矢印が出た。

モニターの設定メニューでは輝度の初期値は75%になっていたが、43%に下げると目標値の120cdになり、

黄色の矢印が消えて緑色のチェックマークに変わり適正になった。

これで輝度の調整は終わりである。

|

| キャリブレーション |

この後、モニター画面に様々なカラーを表示しながら、3分程度のキャリブレーションが続いた。

|

| iccプロファイルの保存 |

キャリブレーションが終わると作成されたプロファイルが表示されるので、

保存すると自動的にモニターのiccプロファイルとして適用される。

キャリブレーション後のDell P2016は、以前のI-O DATAのモニターの時と、ほぼ同じ明るさと色再現になった。

これで上下の明るさの違いを気にせずに、クリアな画面で写真の調整ができる。

0 件のコメント :

コメントを投稿