Canon FL 50mm F1.8

2025年8月4日

2025年8月2日

Musescore 移調とカポ

移調楽器

Musescoreの使い方にも少し慣れてきたので、弾き語りのバンドスコアを作ってみた。

弾き語り用となると、自分のキーに合わせるので移調を行うが、

これが簡単にできるのが、こういうアプリのいいところである。

操作は簡単で、ツールメニューの移調から移調先のキーを選ぶだけで、全スコアを移調できる。

また、選択した複数小節を選んで、その部分だけを移調することもできる。

さらに便利なのは、移調楽器を扱う時である。

上のスコアでは、トランペット(2段目)とアルトサックス(4段目)が移調楽器である。

移調楽器とは、楽譜上の音と異なった音が鳴る楽器のことだが、例えばトランペットはBb管なので、

楽譜のドの音を吹くと、実際は2度下のシbの音が鳴り、

アルトサックスはEb管なので、ドの音を吹くと短3度上のミbの音が鳴るということである。

なので、ギターやピアノなどのC管の楽器と一緒に演奏する時は移調する必要がある。

上の楽譜はAmのキーなので、トランペットは2度上のBmに、アルトサックスは短3度下のF#mに移調している。

けれど、こういうことを考えなくてもC管の楽器(ピアノ)でスコアを入力して、

楽器の種類をトランペットに変更するだけで自動的に移調される。

また、C管のスコアをトランペットのスコアに部分的にコピペしても自動で移調してくれる。

スコアのキーを変えるのは移調でできるが、それを使わなくてもカポ(カポタスト)を使ってもできる。

カポは本来ギターなどのフレットがある楽器で使うのだが、

Musescoreでは管楽器やストリングス、ピアノでも使うことができて再生音も変わるので便利だ。

上のスコアではドラム以外の楽器にCapo3を指定してるので、Amのキーだが再生音はCmになる。

これで簡単に弾き語りのキーを変更することができる。

2025年7月30日

2025年7月28日

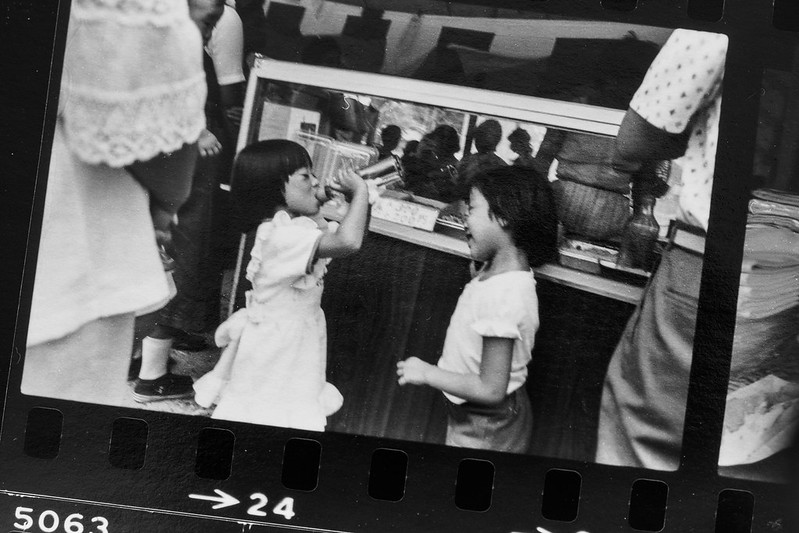

木村伊兵衛の昭和を眺める

木村伊兵衛写真全集 昭和時代 第三巻(図書館本)

夏の暑い日には、麦茶を飲みながら

木村伊兵衛の昭和を眺める

アーティスティックな写真はないけれど

淡々とした日常スナップや人物写真

今、写真を撮っている人はどう感じるのだろうか

表紙の写真は大阪天満宮での「のぞきからくり」

左端に半身だけ写ってる人がいないと閑散な感じ

全身写っていると目立ちすぎる

これぐらいだと左側に多くの人がいるように

連想させることができる

2025年7月26日

2025年7月24日

マニュアルレンズと露出モード

写真を撮る時の露出は、レンズの絞りとカメラのシャッター速度で調整するのが基本だが、

自動露出機能が組み込まれるようになって、4つの露出モードが使えるようになった。

プログラム(P)、シャッター速度優先(S)、絞り優先(A)とマニュアル(M)である。

けれど、フィルムカメラのレンズなど、電子接点のないマニュアルレンズでは、

デジタルカメラに合った自動絞り機能がないので、使えるのは絞り優先モードとマニュアルモードである。

SSをオート以外にしてマニュアル露出モード

絞り優先モードは絞りを自分でセットして、シャッター速度を自動にするオート露出だが、

マニュアルモードは絞りもシャッター速度も自分でセットする。

ところが複雑なことにマニュアルモーには、2種類あって、一つはISO感度をオートにしたモード、

もう一つはISO感度を固定にしたモードである。

ISO感度をオートにしたマニュアルモードは、絞りとシャッター速度は自分で決めるのだが、

カメラがISO感度を変更して標準露出にセットする。

そのため露出補正ダイヤルは使えるので、適正露出に設定することができる。

ISO感度を固定にしたマニュアルモードは、絞り、シャッター速度とISO感度を自分で決める、

いわゆるフルマニュアルモードであり、露出補正ダイヤルは使えない。

X-E4は前ダイヤルにISO感度を設定

二つのマニュアルモードのどちらをよく使うかというと、ISO感度を固定にしたフルマニュアルモードである。

一見、使いにくそうに思えるが、ストリートスナップでは日向の露出と日陰の露出の二つなので、

その日の天候で露出を決めてしまえば、あとはISO感度を少し変更することで対応できるからだ。

絞りF11、SS 1/1000

ストリートスナップでは被写界深度を深くして、高速シャッターを切る場合も多いが、

例えばF11で1/1000として固定しておけば、適性露出にはISO感度の変更ですることができる。

ブレを狙いたい時は、スローシャッターで固定しておけばいいだろうし、

背景ボケを取り入れたい時は、絞りを開放付近で固定しておけばいい。

フィルムカメラと違って、デジタルカメラのISO感度は露出決定のパラメータなので、

マニュアルレンズでのストリートフォトでは、マニュアル露出を大いに利用したいと思う。

2025年7月22日

2025年7月20日

デジタルカメラと内蔵バッテリー

どのような電気製品でも設定を保持するために充電式のバッテリーを内蔵しているが、

デジタルカメラも同じである。

バックアップ用のバッテリーとしては、電気二重層キャパシタかリチウムイオン乾電池がよく使われる。

この内蔵バッテリーが劣化して充電できなくなるのだが、これがデジタルカメラが電化製品である証で、

デジタルカメラが機械式フィルムカメラより短命で終わる理由でもある。

ライカX1やペンタックスMEでこの内蔵バッテリーがダメになるという経験をしたので、

12年目のX-E1もそろそろかなと思ってしまう。

違うことは、X1やMEは中古品だったが、新品で購入したカメラでは、まだ経験したことがない。

これは、X-E1などは必ずバッテリーを入れているので、内蔵バッテリーが絶えず充電されているが、

中古品はバッテリーが抜かれて保管されているという事だろうか。

これが影響するのかわからないが、、、

パナソニック コイン充電池

メーカー修理に出すか、修理対応終了機種は修理業者に任せるしかない。

昔のデジタルカメラに内蔵充電式バッテリーではなく、ボタン電池を使い簡単に交換できる機種もあったようだが、

長期に使用するのでトラブルがあったのだろうか、今は見かけない。

内蔵バッテリーが充電できなくなると、電源を入れるたびに日付の設定を要求されるので、使いものにならない。

電気製品の寿命は10年という発想は、嗜好品であるカメラでは困りものである。

2025年7月18日

2025年7月16日

2025年7月14日

2025年7月12日

Fuji X-E4にも短いサムレスト

Fuji X-E4 + Haoge THB-X4B

今、X-E4に付けているサムレストはHaogeのX-E4用のTHB-X4Bだが、露出補正ダイヤルに届くほど長い。

これが一般的なようだが、少し前にFuji X-E1に短いサムレストを付けて使い心地がよくなったので、

X-E4にも短いものがないか探してみた。

しかし、どのメーカーのものも、X-E4用となると長いサムレストである。

やはりファインダー横に並ぶボタンへの干渉を避けるためには長くなるのだろう。

諦めつつもネットで探してみると、あるブログでX-E4にX100用のサムレストを付けている記事があった。

Haoge THB-X4B(上)THB-XB(下)

それは、Haogeの THB-XBというX100FやX-Pro3用のサムレストで、これの長さが55mmと短いのだ。

X-E4用のTHB-X4Bは67mmである。

Fuji X-E4 + Haoge THB-XB

このHaoge THB-XBを付けると、ちょうどいい位置に親指がくるのでホールドしやすくなった。

ホットシューへの取り付けもガタつきがなく、しっかり固定される。

背面ボタンは少し押しにくくなるが、覆われることもないので問題ないと思う。

Fuji X-E4 + Haoge THB-XB

シャッターダイヤルも問題なく操作でき、Qボタンも無理なく押すことができる。

むしろ、QボタンはTHB-X4Bよりも押しやすいと思う。

かなりボディに密着しているが、わずかに隙間があるので、ボディに傷がつくことはなさそうである。

Haoge THB-X4B(上)THB-XB(下)

ただ、親指が当たる部分が少し小さいのが難点。

X-E4には背面ダイヤルがないので、X-E4用のTHB-X4Bは親指の当たるところを下げて大きくし、

斜め上に力がかかるようにテーパーが付けられているので指あたりがいい。

背面ダイヤルのある機種用のTHB-XBは、そのような形状にできないのだろう。

とはいっても、短いサムレストの使いやすさというメリットのほうが大きいので、

このサムレストで満足している。

Fuji X-E4 + Haoge THB-XB

X-E1でもそうだったが、こうしてみると機種専用品よりも他機種のサムレストほうが、

うまく合えば使用感がいいのかもしれない。

サムレストの長さや形状は人によって感じ方が違うと思うが、

フィルカメラの巻き上げレバーに慣れている自分にとっては、サムレストは少し短めの方がいい。

2025年7月10日

2025年7月8日

2025年7月6日

2025年7月4日

トップカバーにも変化が

Fuji X-E5のトップカバーがアルミ削り出しになり、高級感が増したようだ。

アルミ削り出しといえばMac。

MacBook Proのアルミ削り出しは、堅牢感、金属感、塊感を与えてくれる。

削り出し加工は金属のインゴットを切削して整形するので、複雑なデザインに対応でき、

エッジのコントロールも容易で、鋭く立ち上げたり、手に当たる部分は丸みを持たせるなどができる。

このようなカメラのトップカバーの整形方法は、時代に応じて変化しているようだ。

バルナックライカのIII型までは、機械などを使うが手作業で叩き出す板金加工で、

今でも板金加工のバルナックライカは人気がある。

だが、C型ぐらいからはダイキャスト(鋳造)になり、3mmほどボディが大きくなって不評だったとか。

M3では真鍮プレスになったが、ファインダーの窓飾りのため、2度プレスが必要だったとか。

M6では亜鉛ダイキャストが採用されたが復刻版は真鍮削り出し、ダイキャストは不人気なのか。

そして、デジタル初号機のM8は真鍮削り出しである。

X-E5のアルミ削り出しは、M8の真鍮削り出しと同様でライカ路線かな。

X-E4もエッジが立っているほうだが、これはプレス後に切削をしているらしい。

でないと、プレスだけでこのエッジは難しいと思う。

ちなみに、X-E1はプレスだけなのでエッジが丸い。

第五世代センサーの消化モデルX-E5が発表されたので、

次は第六世代センサーのトップ機種となるX-Pro6 ?、これは真鍮削り出しかな。

2025年7月1日

ミラーレスカメラのファインダー

Olympus Pen E-P5のファインダー

フィルムカメラではファインダーを覗いて写真を撮るのが普通だったが、

デジタルカメラでは背面モニターを使っても撮れるようになった。

むしろ、スマートフォンの影響もあって、背面モニターを見て撮るのが一般的かもしれない。

けれどオートフォーカスレンズならいいが、よく使うマニュアルフォーカスレンズだと、

背面モニターではピントが合わせにくい。

日中の明るいところでは見づらく、ストリートフォトではパンフォーカスで使うのが精一杯である。

ストリートフォトでは構図やピント合わせが容易なファインダー(EVF)を使って撮っているので、

ファインダーの見え方は重要になってくる。

オリンパスPEN E-P5を使っていた時は、カメラにファインダーが付いてなかったので、

外部ファインダーVF-4を使っていた。

この外部ファインダーは、大きくて不格好かもしれないが、ファインダー倍率が0.74倍、

アイポイントが21mmあるので本当に見やすいファインダーで、

しかも90度チルトできるので、ウエストレベルファインダーとしても使用できて便利だった。

PEN-Fを使わなかった理由の一つはファインダーが内蔵されたため、

外部ファインダーを接続するためのアクセサリーポートが廃止されて、VF-4が使えなくなったからである。

ちなみにPEN-Fのファインダー倍率は、35mm判換算で約0.62倍となっている。

一時期、PEN E-P5とFuji X-E1を併用していたが、Fuji X-E1のファインダーはVF-4に劣るものの、

まだ見やすかった。

最初のEVF専用機ということで、力を入れたのだろう。

ところが、X-E4を使った時にファインダーの見にくさが気になったので、

初期の機種や最新の機種はどうなのかとEVFを比較して見たくなった。

X-E1ではX100やX-Pro1よりも表示画素数やアイポイントが改善されたが、

特にアイポイントが23mmと長くなったので眼鏡をかけていても全視野が見える。

なぜか初期の3機種はファインダー倍率が公表されていないが、X-E1は0.62倍ぐらいかもしれない。

X-E1のEVFが見やすく感じるのは、液晶サイズやアイポイントの影響もあるのだろう。

X-T1はファインダー倍率 0.77 倍でVF-4の0.74倍を超えているが、

やはり一眼レフタイプの方がファインダーを内蔵するには有利である。

発売当時は「世界最大のファインダー倍率」というキャッチコピーだった。

X-T5のEVFは0.8倍という驚異的な倍率で、アイポイントも24mmと最長である。

仕様だけ見ると、今はこのファインダーが世界最強?かもしれない。

どうしてもレンジファインダー型は、内蔵スペースが小さくなるので0.7倍以上は無理なのかもしれないが、

ファインダーの性能としては0.7倍以上のファインダー倍率が必要だろう。

それとアイポイントも重要で20mm以上ないと眼鏡をかけて覗いた場合は周囲がケラれてしまう。

こうして比べてみると、X-E4のEVFはスペック的にどうしても見劣りする。

EVFの見え方は、それぞれ感じ方や使い方でも違うが、ファインダーにこだわる人には重要である。

X-E型はボディサイズをむりに小さくせず、X-E1のサイズに戻してEVFを強化するのが、

初期のコンセプトに沿った本来の姿だと思う。

2025年6月24日

2025年6月22日

拡大表示がやりにくい

デジタルスプリットイメージ

Fuji X-E4で使うレンズは、ほとんどマニュアルフォーカスレンズなので、

Fnボタンにフォーカスチェック(拡大表示)を設定し、フォーカスモードはマニュアルフォーカスにしている。

ところが困るのが、撮影中にFnボタンで拡大表示しようとすると、

つい長押しになり、MFアシストの切り替えに入ってデジタルスプリットイメージになってしまうことである。

MFアシストの切り替えは、スタンダード、デジタルスプリットイメージ、デジタルマイクロプリズム、

フォーカスピーキングの順次切り替えとなっているので元に戻るのに手間取り、

シャッターチャンスを逃してしまい、イラッとすることがよくある。

このFnボタンの長押し機能を、設定でキャンセルできないのだろうか。

ボタンの押し方に癖があるからだと思うので、気をつけているが直らない。

困ったものである。

ところで、このデジタルスプリットイメージという機能はX-E2から搭載されたので、

当時気になって近くの家電量販店に見に行った。

そう、その頃はFujiのカメラは地方の家電量販店で手に取って確認できたのである。

今は家電量販店だけでなく、地方のカメラ店でも手に取れない状態。

店でファインダーを覗いてデジタルスプリットイメージを確認すると、使えないとすぐわかり、

X-E2ではなくてX-E1を購入した。

このデジタルスプリットイメージはレンジファインダーの距離計ではなく、一眼レフのスプリット距離計に近い。

レンジファインダーの距離計はファインダー自体が素通しなのでボケていない状態でピント合わせができ、

一眼レフの距離計はファインダー自体はボケるが、距離計の部分は素通しなので、

ボケていいない状態でピント合わせができる。

デジタルスプリットイメージはファインダー全体がボケるので、スプリットイメージ部分もボケる。

これではボケた画像が左右にズレるだけなので、わかりづらく、また、F4以上に絞るとズレが分かりにくくなる。

一眼レフのスプリットイメージも使えるのは絞りF4までなので、よく似ている。

それと、デジタルスプリットイメージの部分が大きく暗いのも難点だ。

デジタル距離計自体は面白い発想なので改良されるかなと思ったが、X-E4でも進化はなかった。

2025年6月15日

2025年6月13日

Fuji X-E5 雑感

Fuji X-E5

X-E5が発表されたけど、約25万円とX-E4の2.5倍の価格のようなので、こんなに高価になったら買えないなあ。

なんだか、100系やPro系とも似てきて、個性がなくなったようにも。

迷走するEシリーズのデザインと操作性かな。

Eシリーズ1号機であるE1のイメージを継続したのはE3まで、完全に別シリーズのようなデザインになったようだ。

なんだか、100系やPro系とも似てきて、個性がなくなったようにも。

迷走するEシリーズのデザインと操作性かな。

Eシリーズ1号機であるE1のイメージを継続したのはE3まで、完全に別シリーズのようなデザインになったようだ。

以前の記事「もし、Fuji X-E5があるならば」と比べるとどうなのだろう。

X-E5での、いい変更箇所や気になることもあるので書き出してみた。

- 大きな追加機能は手ぶれ補正、このセンサーサイズだと必要なのだろう。

- またまたグリップが復活、やっぱり必要なのだ。

しかも今までの平たいものではなく、しっかり飛び出している。

もう富士フイルムのカメラから、グリップがなくなることはないだろう。

グリップレスはE4だけ。 - 幅サイズ124.9mmは、E1とE4の中間ぐらいなので、持つのに丁度良さそう。

- トップカバーはアルミ切削とアルマイト加工なので、これは羨ましい。

エッジを立てるにはアルミ切削がいいのだろう。

ニコンFはエッジを立てるのに普通の何倍ものプレスをしたので、コストがかかったらしい。 - フォーカスモード切り替えもX100タイプで復活。

使うのはMFレンズがほとんどなので、これはなくても良かった。 - EVFはE4と変わらず、0.39型でファインダー倍率 0.62 倍なので残念、もっと倍率をあげて欲しかった。

E4で唯一不満だったのが、このファインダー倍率 0.62 倍だった。 - 液晶モニターは、やっぱり180度跳ね上がるんだ。

これはやめて欲しかった。 - Qボタンが微妙なところに、普通にモニターの横に並べられなかったのかな。

E4のトップよりいいが。 - 指標がドットのエンボスになったのはスッキリしていい。

- いまさらだが、電気製品のような電源のON OFF表記は必要?

電源レバーが12時の方向がOFF、1時の方向がONでわかるのでは。 - ストラップ環が通常タイプのアイレットに戻ったのは大歓迎。

E4のタイプだとストラップを探すのが大変だった。 - 向かって右側にあった機種ロゴは、AF補助光ランプを置いてまでレンジファインダー風にしなくても、

消すだけでよかったのでは。

なんだかトイカメラのように感じてしまう。 - センサーが4020万画素になったので、2倍と1.4倍のデジタルテレコンが付いて便利そうだ。

- フィルムシミュレーションダイヤルとフィルムカウンター風の表示窓。

ニコマートのフィルムカウンターは拡大レンズ付きだったが、これはどうなのか。 - ISO感度のダイヤルがやっぱりない。

フィルムカメラではフィルムを入れたときしかISO感度は使わないが、

デジタルカメラでは露出の要素なので、独立ダイヤルが使いやすいと思う。

カメラのデザイン操作性は、ユーザーの意見を取り入れると、どんどん一般的なカメラになってくる。

ユーザーの意見が反映されない1号機が、一番個性が出るようだ。

いずれにしても、高価なカメラなので手も出せないが、EVFやISO感度ダイヤル、180度チルトモニターなど,

いずれにしても、高価なカメラなので手も出せないが、EVFやISO感度ダイヤル、180度チルトモニターなど,

改善して欲しかったところが、そのままなのでE4でいいかなと思っている。

個人的な雑感

2025年6月10日

今でも現役 Fuji X-E1

X-E1は、2012年11月にX-Pro1のクオリティを継承するレンズ交換式プレミアムカメラとして発売されたので、

約13年前のミラーレスカメラとなるが、今でも現役である。

正直、デジタルカメラが10年以上、故障もせずに使えるとは思ってもいなかった。

フィルム時代に使っていたキヤノンF-1は最近こそ、スローシャッターが調子悪くなってきたが、

20年、30年と故障もなしに使うことができた。

ミラーレスカメラは5年程度使えば故障して終わりで、よくて修理対応内の7年程度が限界だと想定していたので、

初代機のX-E1が、10年を超えて一度の修理もなく使えているのは驚きである。

もちろん、シャッター速度や露出の精度は落ちていると思うが、実用上違和感はない。

富士フイルムのフィルムカメラは知らないが、デジタルカメラの製品クォリティは良いようだ。

Fuji X-E1

もちろん、製品スペック的には最近の高スペック機種には及ばない。

発売当時でも、同時期(2013年6月)に発売のオリンパスPen E-P5に比べると、2周遅れのようなスペックだったが、

フィルムカメラに近い独特のUIと目盛りの付いたダイヤルで、フィルムカメラのレンズが似合うカメラである。

強力な手振れ補正が付いていた、OLYMPUS PEN E-P5のボディーキャップレンズセットが10万円前後なのに、

手ぶれ補正のないX-E1が9万円前後と、価格的には強気なカメラだが、

出遅れた富士フイルムとしては、Xシリーズの初代機は渾身の製品だったのだろう。

Fuji X-E1

当時使っていたオリンパスPen E-P5はマイクロフォーサーズなので、フィルムカメラのレンズを使うと、

焦点距離が2倍の画角になる。

つまり50mmレンズが100mmの画角にクロップされるので少し使いにくい。

X-E1はAPSCなので、フィルムカメラのレンズを使うと焦点距離が1.5倍の画角になる。

つまり50mmレンズが75mmの画角にクロップされ、中望遠でのストリートフォトを撮るのに都合が良かったので、

Fujiのカメラも使うようになった。

今はオリンパスのカメラは手放したので、富士フィルムのカメラだけだが、

使うのは、ほとんどフィルムカメラのレンズなので、この組み合わせに満足している。

カメラはスペックではない、ということを実感させてくれるX-E1なのだが、

写真を撮るという、フィルムカメラのような操作感なので、とにかく撮っていて楽しいカメラである。

2025年6月7日

2025年5月31日

FUJIFILM X half デジタルフィルム機?

フィルムのハーフサイズカメラは、35mmフィルムの一コマの半分のサイズで撮影するカメラだった。

35mm版のアスペクト比3:2の半分ということで1.5:2、これを2倍すると3:4というハーフサイズになる、

つまり縦型フォーサーズである。

このX halfもセンサーサイズには関係なく、3:4のフォーマットということなのだろう。

上部には露出補正ダイヤルとフレーム切り替えレバー、

そして素通しの光学ファインダーと3:4の液晶モニターというシンプルな構成。

Xシリーズのデザインを踏襲しているが、こういうコンセプトのカメラなので、

もっと遊び心のあるデザインでも良かったような気がする。

カラーは、シルバー、チャコールシルバー、ブラックで、画像で見る限りはチャコールシルバーが良さそうだが、

人気次第で、他のカラバリも作られるかもしれないかな。

ただ、実機を見ていないので分からないが、プラスチックボディで軽量ということなのでトイカメラぽく、

あまり持った時の質感や操作感には期待できないかもしれない。

それと10万円越えの価格になるようなので、微妙なカメラである。

Olympus PEN E-P5 「フォトストーリーモード」

2枚の縦構図の写真を組み合わせて1つの画像として撮影しする「2in1」と良く似た機能が、

現行機種にもあるのかもしれないが、オリンパス機に「フォトストーリーモード」としてあった。

連続して複数枚撮ると、その複数枚の写真を1つの画像にして組写真のようにしてくれた。

ただ、最初は面白くてよく撮っていたが、そのうち飽きてしまった。

Leica IIIc 光漏れ

「ライトリーク」「ハレーション」「期限切れフィルム」という撮影フィルターが追加されたが、

これはフィルムカメラの再現というよりも、ジャンクフィルカメラ、ジャンクフィルムの再現ということだろう。

普通は、整備されたフィルカメラで撮ると、デジタルカメラと同じように綺麗に写る。

ネガカラーでは少し発色に違いは感じられるが、リバーサルではほとんどデジタルカメラと変わらない描写である。

だが、今のフィルム写真のイメージは写真アルバムに貼られて褪色した写真や、

安価なレンズで撮られ色転びした写真なのだろうから、よく写らないフィルムカメラを探すより、

これらのフィルターのほうが手軽である。

けれど、今までのフィルムシミュレーションが主のXシリーズでは、簡単に撮影フィルターを呼び出せなかったが、

X halfでは改善されているのだろうか。

フィルムのコンタクトプリントをデジタルスキャンして切り出し

「フィルムカメラモード」はやりすぎのような気もするが、このコンセプトだと必要なのだろう。

「フレーム切り替えレバー」を引くと、次のシャッターを切ることができるというフィルムカメラ感覚で、

あえて面倒くささを、ということなんだろう。

コンタクトシートも保存されるようだが、上の写真のようにパーフォレションが付いたまま、

一枚の画像として切り出せると楽しいのだが。

フレーム切り替えレバーを操作して「2in1」や「フィルムカメラモード」で写真を撮るのも楽しいと思う。

フィルムや現像代が高くなった今では、デジタルカメラでフィルムカメラのように撮影するというのも、

いい選択肢かもしれない。